Last Update / 3 Jan 2024 14:00

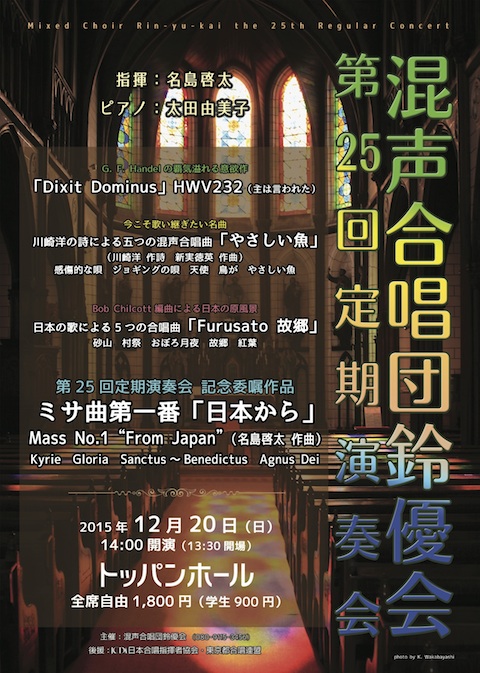

| 2015年の定期演奏会は第25回記念ということで、常任指揮者の名島啓太先生に委嘱し、とても素敵な作品、ミサ曲第一番「 日本から 」を書いて頂きました。今回は特別企画として、名島先生に独占インタビューをさせて頂きました。その模様をお届けしたいと思います。どうぞご覧ください! ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ インタビュー日時 : 2015年11月5日(木) インタビュアー : ソプラノ団員K . I =K . I (以下略):名島先生、本日はどうぞよろしくお願い致します。 名島先生(以下Nとさせて頂きます):こちらこそよろしくお願いします。 =では、さっそく始めたいと思います。 =鈴優会では、第15回定期演奏会より、5年ごとに記念行事を行っておりまして、これまでに委嘱作品を発表してきました(詳細は、 過去の演奏記録・定期演奏会 をご覧ください)。今回の25回記念では、団員の希望により、名島先生に是非に!ということで書いて頂きました。今回のこの決定を聞いた時、どのようにお感じになりましたか? N:それは驚きましたよ!!萩京子先生、堀内貴晃先生と来て、今回の記念委嘱は誰になるのかなと楽しみに決定を待っていたのですが、「私に」という連絡を受けた時全く予想をしてなかったので、大変驚きました。 受けようかどうか心底迷いましたが、様々な議論を経てのことであろうし、これは天が私に新たに与えてくれた課題なのだろうと考えるに至って、お引き受けした次第です。このような機会を与えてくださった鈴優会のメンバーに心から感謝しています。  ミサ曲第1番「日本から」 作曲家・名島啓太先生 =団員からも「とてもオシャレな旋律とサウンドが魅力的で、家でも口ずさんでしまうほど大好き」「音楽的なフレーズが親しみやすく愛着をもって歌っている」「名島先生にお願いしてよかった」「今回の初演を通じて、是非多くの人々に作品を知ってもらいたい」などの感想が寄せられています。 N:大変嬉しいです。ただ、そうであるならばもう少し上手く歌ってほしいですね(笑)!まあ、それは指揮者の責任なのですが(大笑)・・・! =名島先生と言えば、合唱指揮者ということでその名をとどろかせておられますが、実はこれまでにも鈴優会の為にサマーコンサート(※注)等で、いくつか作品を書いて頂いております。これまでの作品について、お話うかがえますでしょうか。 N:全然とどろいてなんかいませんが(苦笑)…鈴優会を大学の仲間数人で立ち上げた頃は人数も少なく、レパートリーにも詳しくなく、楽譜を買うお金にもいつも困っていたので、だったら自分たち用に作っちゃえ、というようなノリで作曲を始めた気がします。 第3回定期演奏会くらいまでは、当時団長だった親友の大野隆(おおの・たかし)君の詩に、私が曲を付けて発表したりしたことがありました。今考えると恐ろしいことですが(笑)。 =組曲「遠い雨」ですね。第1回定期演奏会のアンコールはこの組曲の終曲「遠い雨」でした。そして、20年以上連続で出演している東京都合唱祭に初参加したときも、この組曲の中の1曲「僕の眠り」と、名島先生編曲のドイツ民謡「学生歌」でした。 N:他にも大学4年生の時に高校のOB会の演奏会でグロリアとクレドを欠いた「小ミサ曲」を書いて発表したりしました。今譜面を見ると色々と「わかってないな」と自分でも感じて恥ずかしいですが、それでも愛着は感じています。 =今回も書いて頂いた作品はミサ曲ですが、ミサというテキストを選んだ経緯についてお聞かせいただけますでしょうか。 N:何を書くかについては悩みました。日本語の詩集にも目を通して検討したのですが、どうしても、私の「詩の解釈」を音にしていくという作業に感じられて、それが何だか重くて苦しくて、筆が進みませんでした。そこで日々口にしているような身近な言葉を自分なりに見つめ直し、合唱の持つ美しさを存分に発揮した作品にしようと考えました。  =それが「ミサ通常文」だったのですか? N:私はキリスト教の信者ではないので、理解に限界があるかもしれませんが、大好きな作家は遠藤周作や三浦綾子で、おそらく出版されている全ての小説やエッセーを読んだと思います。そして多くのことを学びました。ついでに司馬遼太郎も全て読んだと思います(笑)。 もちろん他にもキリスト教に関する書物や文学には数多く触れましたし、合唱指揮者として私の書斎の机にいつも置いてあるのは、やはりキリスト教関係の本と複数の聖書、羅和辞典、そして、多くのミサ曲や宗教曲の楽譜であり、私にとって最も身近なものの一つで、完全に全文を記憶していると言えるのは、「ミサ通常文」だと思い至ったのです。 =今年の定期演奏会のプログラムにはヘンデルの作品があり、こちらもテキストはラテン語です。鈴優会でも、ルネサンス・バロックの作品や、これまで20年間続けたW.A.モーツァルト宗教音楽シリーズ等を演奏する中で、ラテン語は私たち歌い手にとっても大変身近な言語となっています。 N:基本的には16世紀のトリエント公会議から20世紀の第2バチカン公会議までの時代の一般的な語法に則って作曲したつもりですので、 そういった意味でミサ曲に身近な方には親しんでいただけると思います。 =テキストが持つイメージから発想された音楽と思いますが、メロディーの親しみやすさや、和音の色彩的変化などは、一つ一つの音に祈りが込められているように感じ、歌っていてとても楽しいです。 N:ありがとうございます。旋律や和声に様々な象徴をちりばめつつ、繊細さと大胆さを併せ持った感情表現を模索しました。  =「日本から」というタイトルについてですが、こちらに込められた意味というのは・・・。 N:作曲の途中で出来た部分をメンバーに歌ってもらったら「フランス風な感じがする」という感想をもらいました。日本人なのになぜ「フランス風」?と考えるうちに、そもそも「日本風」とは何かと逆に考えるようになりました。 日本を感じるのは、街で和装の方を見かけた時や、ビルの谷間にたたずむ神社仏閣、夕食どきにどこかから香ってくる味噌汁の香りなど、近代化された日常の中で具体的な日本ならではの「何か」に出会うときにそれを感じるのではないかと思いました。 そこで、「現代日本のミサ曲」たる何かを表現したいと思い、ある楽章の一部に、どなたがお聴きになっても「日本」を想起するであろう旋律を配し、それを変化させていく部分を設定してみました。 =そうだったのですね。歌い進めるとふと現れる和風なメロディーには、いつも新鮮な思いがしています。 N:アメリカに渡ったチェコの作曲家・ドボルジャークが、故郷のボヘミアの音楽に似た要素を持つアメリカ 先住民の歌や、黒人霊歌の語法を、自身の交響曲第9番に取り入れ「新世界から」という副題で親しまれているので、私もおこがましいのを承知で、「日本から」という副題を付けてみました。決して「日本から世界へ文化の発信」というようなことではありません。それこそおこがましいことだと思っています。 =作曲するにあたって苦労した点など、ございますか。 N:指揮者としての活動が常にある中での作曲でしたので、まずは時間の確保が大変でした。それから指揮者として作品研究をしていると、どれも素晴らしく感じて、自分の作曲した音が急に不安になったり、自信を失ったり…。 あと、ピアノで試し弾きをして結構いいアイデアが出たのに、あとでそれが思い出せない、といったこともありました。その話を作曲家のA氏にしたら、ピアノ試し弾き自体を録音するといい、というアドヴァイスをいただき、実践したりしました。まあ、とにかく頭の切り替え、時間の切り替えが大変でしたね。 =お忙しい中、ありがとうございました。先日行われた第70回東京都合唱コンクールでは、自由曲として、このミサ曲の中から、キリエとグロリアの2曲を全曲演奏に先駆けて初演致しました。その時の演奏をこちらできくことが出来ますので、よろしければご覧ください。 =最後に、今回の定期演奏会では、指揮者として出演されるわけですが、ミサ曲以外のステージ、ここは聴きどころ!というのがあれば、お願い致します。 N:「やさしい魚」に関しては、第1回定期演奏会でも演奏しているので、その時よりも悪くなっていないと良いなあ、と思います(笑)。  22年前 (!)、第1回定期演奏会のチラシとチケット。 チケットは、「やさしい魚」にちなんで、魚の形になっています。 チルコット編曲「Furusato 故郷」については、日本の唱歌・童謡を外国の作曲家が編曲するということで、これもある意味「日本から」ということになろうかと思います。ヘンデル「主は言われた」HWV232については、このインタビューを受けている段階では、まだまだ大変な状況ですので(笑)・・・ =気を引き締めて頑張りたいと思います!是非、皆様、12月20日(日)、お誘い合わせの上、ご来場ください。名島先生、本日は有り難うございました! N:有り難うございました。  今年、2015年、第25回定期演奏会のチラシです。 画像は日本、明治時代に京都で建設された、聖ザビエル天主堂の祭壇です。 盛り沢山のプログラムとなっております。 是非、お誘い合わせの上、ご来場ください! ※注:サマーコンサート・・・北区の女声合唱団、コール・クレメンティアと鈴優会のジョイントで、演劇と合唱を組み合わせた形で2002年〜2013年まで開催したコンサート。ストーリー(全作品脚本:名島啓太)に合う内容を持つ曲が発見できないという場合に、作詩・作曲をしてくださいました。 |